学びの共同体

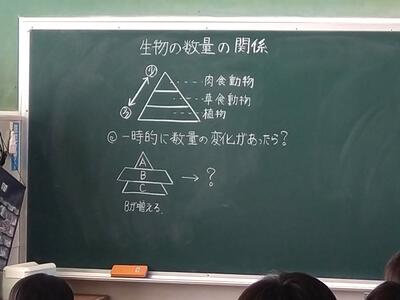

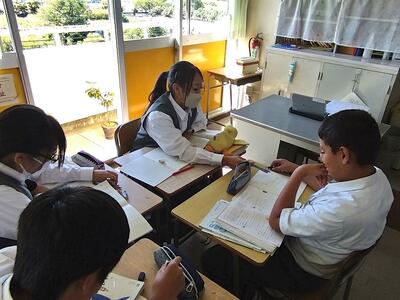

神根地区の小中学校9校では子どもたちが将来学び続けるための力を養うため、全ての児童生徒に対して学ぶ権利を保障し、なおかつ、その学びが質の高い学びとなるよう、地域全体が「学びの共同体」という同一のビジョンをもって教育活動にあたっています。

|

学びの共同体の学校は、子どもたちが学び育ち合う学校であり、教師たちも教育の専門家として学び育ち合う学校であり、さらに保護者や市民も学校の改革に協力し参加して学び育ち合う学校である。 佐藤 学 著「学校を改革する-学びの共同体の構想と実践」(岩波ブックレットNo.842)より |

|

||||

神根地区の小中学校9校は、東京大学名誉教授であり、学びの共同体の学校改革の第一人者である 佐藤 学 先生に直接ご指導いただき、教育実践を進めています。

※ 本校は令和5年度から実践予定